Un nuovo paper su JCAP promette di svelare le supernova a poche ore dall’esplosione

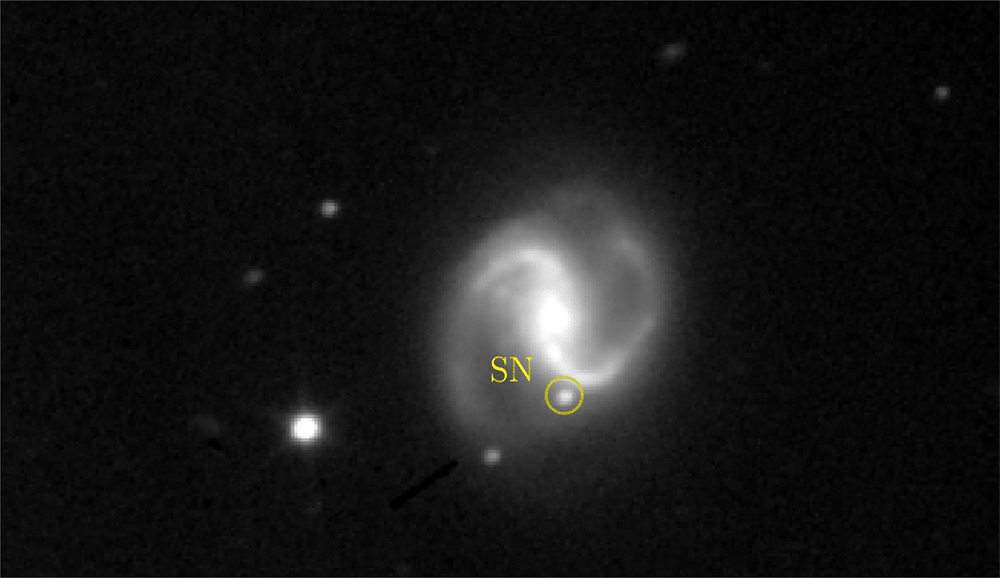

Le supernove appaiono ai nostri occhi (e agli strumenti astronomici) come bagliori intensi che si accendono nel cielo all’improvviso, là dove poco prima non si vedeva nulla. Quel bagliore è causato dalla gigantesca esplosione di una stella. La natura improvvisa e imprevedibile delle supernove ha reso complicato studiarle, ma oggi, grazie a estese e continue survey del cielo ad alta risoluzione, è possibile individuarne di nuove quasi ogni giorno.

È però cruciale mettere a punto protocolli e metodologie per rilevarle tempestivamente: solo così si può capire quali eventi e corpi celesti le abbiano provocate. Lluis Galbany, ricercatore dell’Institute of Space Sciences (ICE-CSIC) di Barcellona, e colleghi, in uno studio pilota, presentano una metodologia che permette di ottenere spettri il più possibile precoci di supernove, idealmente entro 48, o addirittura 24, ore dal “primo bagliore”. Il risultato è stato appena pubblicato sul Journal of Cosmology and Astroparticle Physics (JCAP).

Le supernove sono esplosioni gigantesche di stelle negli ultimi stadi della loro vita. Si suddividono sostanzialmente in due grandi categorie, che dipendono dalla massa della stella originaria. «Ci sono le supernove termonucleari, che riguardano stelle che alla nascita non superavano le otto masse solari», spiega Lluis Galbany, primo autore della ricerca. «Lo stadio di evoluzione più avanzato di queste stelle, prima della supernova, è quello di nana bianca, corpi celesti molto antichi che non hanno più un nucleo attivo che produce calore. Le nane bianche possono restare in equilibrio a lungo, sostenute da un fenomeno quantistico chiamato pressione di degenerazione elettronica». Se però la stella si trova in un sistema binario con una compagna, aggiunge Galbany, può sottrarle materia: un fenomeno che aumenta la pressione interna fino al punto in cui la nana bianca esplode in una supernova.

«La seconda macrocategoria di supernova riguarda invece stelle super-massicce, sopra le otto masse solari», continua Galbany. «Queste brillano grazie ai processi di fusione nucleare nel loro nucleo e la fase di supernova avviene quando il combustibile (dagli atomi di idrogeno fino all’ossigeno) si esaurisce. A quel punto la stella collassa perché la gravità non ha più forze che la contrastino; la rapida contrazione provoca un forte aumento della pressione interna che innesca l’esplosione».

Le primissime ore o giorni dopo l’esplosione conservano tracce dirette del sistema progenitore, informazioni che aiutano a distinguere tra modelli di esplosione, stimare parametri critici e studiare l’ambiente locale. «Prima le vediamo, meglio è», commenta Galbany. Storicamente era difficile ottenere dati così precoci perché la maggior parte delle supernove veniva scoperta giorni o settimane dopo l’esplosione. Le moderne survey, che coprono ampie porzioni di cielo e ripetono le osservazioni di frequente, stanno cambiando il quadro e permettono scoperte entro poche ore o giorni dall’evento.

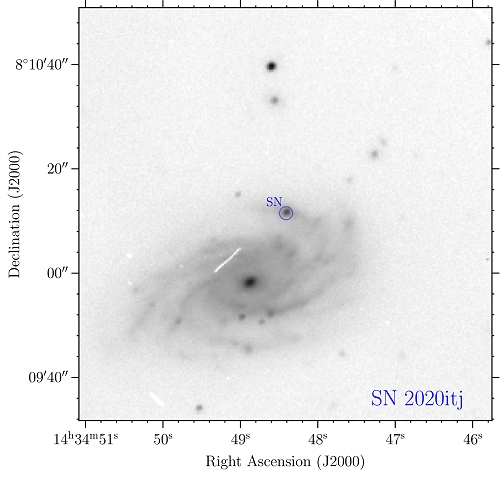

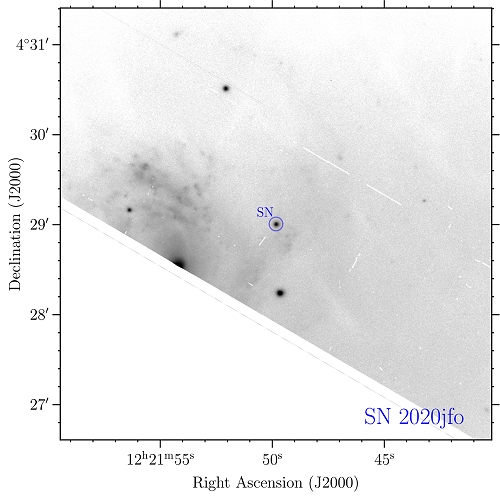

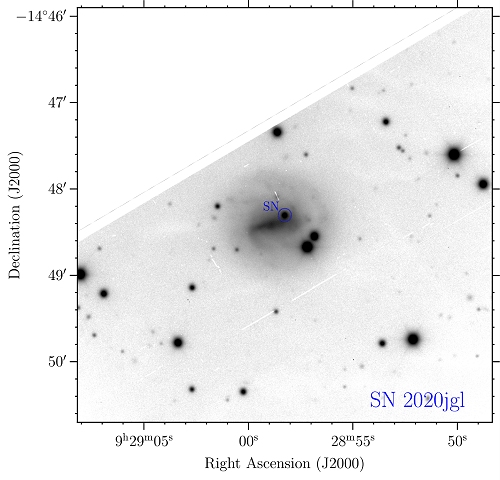

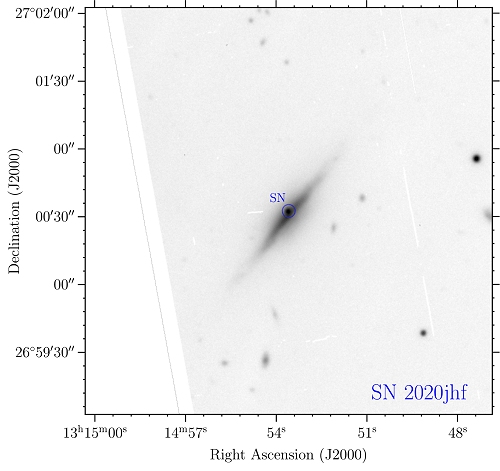

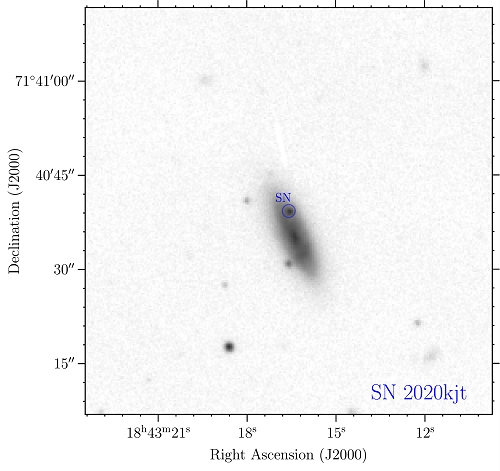

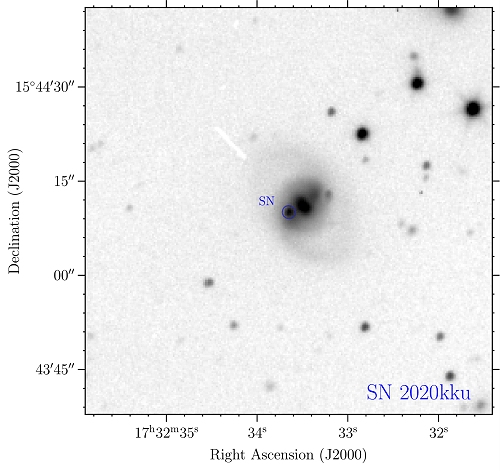

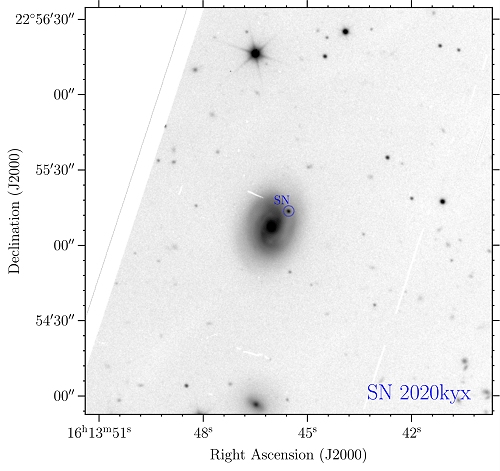

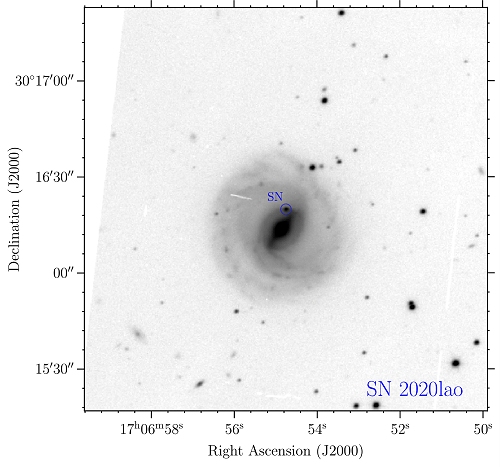

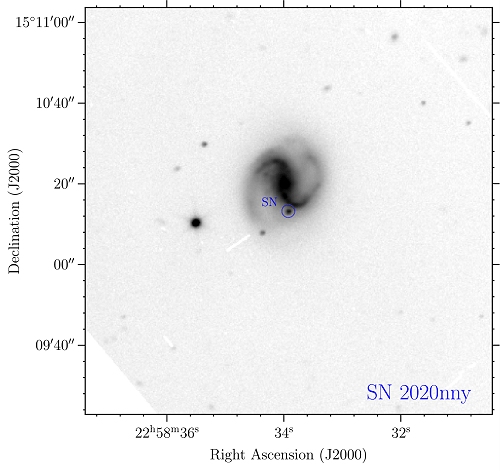

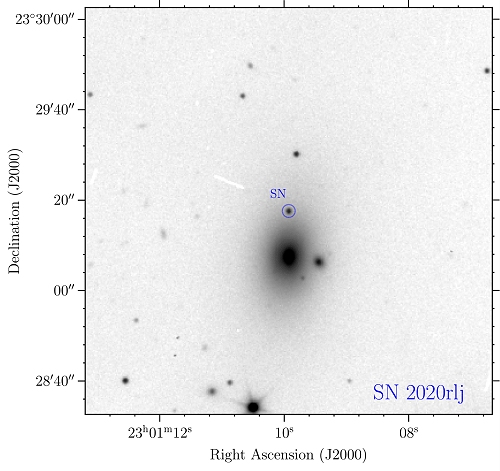

Servono però protocolli e criteri per sfruttarle al massimo, come quelli testati da Galbany e colleghi basandosi sulle osservazioni del Gran Telescopio de Canarias (GTC). Lo studio presenta i risultati su dieci supernove: metà di tipo termonucleare e metà a collasso del nucleo. La maggior parte è stata osservata entro sei giorni dall’esplosione stimata e, in due casi, entro 48 ore.

Il protocollo prevede una prima fase rapida di individuazione dei candidati, basata su due criteri: il segnale luminoso doveva essere assente nelle osservazioni della notte precedente, e la nuova sorgente deve trovarsi all’interno di una galassia. Quando questi criteri sono soddisfatti, parte la richiesta di ottenere lo spettro con lo strumento OSIRIS, montato sul GTC.

«Lo spettro della luce della supernova ci dice, per esempio, se la stella conteneva idrogeno—e quindi se siamo di fronte a una supernova da collasso del nucleo», spiega Galbany. «Sapere dell’esistenza di una supernova nei suoi primissimi momenti ci permette anche di cercare altri tipi di dati sullo stesso oggetto, come la fotometria raccolta da strumenti come la Zwicky Transient Facility (ZTF) e Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System (ATLAS) che abbiamo usato nello studio. Questi profili mostrano come cresce la luminosità nelle fasi iniziali; se nella curva vediamo piccoli “bump”, significa che potrebbe esserci un’altra stella in un sistema binario, inghiottita dall’esplosione».

Il successo di questo primo studio—che ha ottenuto dati entro 48 ore dall’esplosione—porta gli autori a concludere che si potrà arrivare a osservazioni ancor più tempestive. «Quello appena pubblicato è uno studio pilota», conclude Galbany. «Ora sappiamo che un programma spettroscopico di risposta rapida, ben coordinato con survey fotometriche, può realisticamente produrre campioni con spettri entro un giorno dall’esplosione, aprendo la strada a studi sistematici delle primissime fasi nelle grandi survey imminenti come la La Silla Southern Supernova Survey e la Legacy Survey of Space and Time (LSST), entrambe in Cile».

Leggi il paper originale su JCAP

Il Journal of Cosmology and Astroparticle Physics (JCAP) è una rivista internazionale, peer-reviewed e solo online, creata dalla Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati (SISSA) e da Institute of Physics Publishing (IOP Publishing), sulla scia del successo della prima rivista online della SISSA, JHEP. SISSA Medialab cura la peer review e la produzione dei contributi, mentre IOP Publishingsi occupa della pubblicazione online e degli abbonamenti.