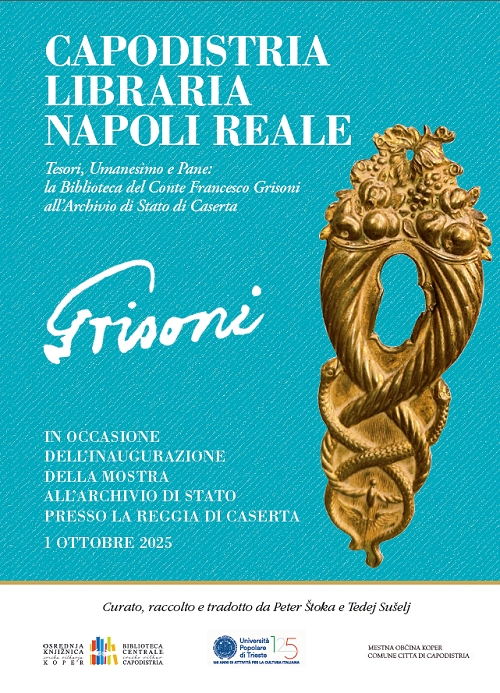

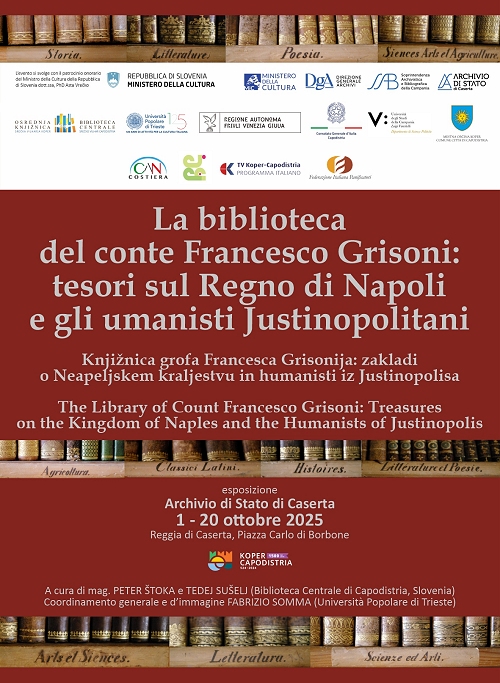

L’evento culturale è frutto della collaborazione tra la Biblioteca Centrale Srečko Vilhar di Capodistria e l’Università Popolare di Trieste, nell’ambito del consolidato rapporto con Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli e soprattutto dell’Archivio di Stato di Caserta, per un progetto della CAN-Comunità Nazionale Italiana Autogestita del Litorale Sloveno. Inaugurazione mercoledì 1 ottobre

All’Archivio di Stato di Caserta, Reggia di Caserta, si inaugura mercoledì 1° ottobre 2025 un’eccezionale mostra che collega Capodistria e Napoli attraverso libri, idee e patrimonio culturale, realizzata grazie alla disponibilità del Ministero della Cultura sloveno ad esporre dei beni italiani in Italia nell’ambito della collaborazione bilaterale tra rispettivi ministeri e governi.

Dal titolo “La biblioteca del conte Francesco Grisoni: tesori sul Regno di Napoli e gli umanisti Justinopolitani”, conduce i visitatori in un viaggio attraverso il tempo e lo spazio – da Capodistria a Napoli, dagli umanisti di Giustinopoli alla biblioteca del conte Grisoni, dalle dispute filosofiche e mediche al pane come alimento quotidiano ma politicamente decisivo. Si svela così il grande patrimonio culturale e intellettuale di Capodistria, che nel suo periodo di massimo splendore seppe porsi accanto ai maggiori centri d’Europa.

L’evento culturale è frutto della collaborazione tra la Biblioteca Centrale Srečko Vilhar di Capodistria e l’Università Popolare di Trieste, nell’ambito del consolidato rapporto con Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli e soprattutto dell’Archivio di Stato di Caserta, per un progetto della CAN-Comunità Nazionale Italiana Autogestita del Litorale Sloveno.

La realizzazione si deve soprattutto al sostegno economico della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, attraverso i fondi erogati all’UPT stessa, e vanta il patrocinio del Consolato Generale d’Italia a Capodistria, del Comune di Capodistria e del Ministero della Cultura della Repubblica di Slovenia e la collaborazione della Federazione Italiana Panificatori.

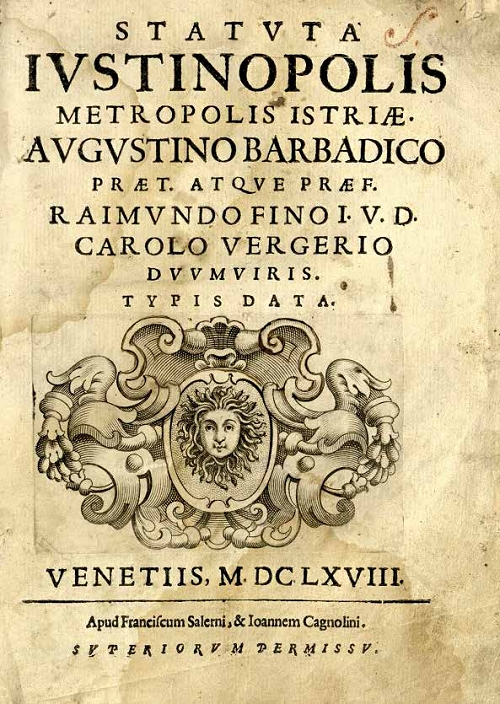

La mostra, curata da Peter Stoka e Tedej Suselj della Biblioteca Centrale di Capodistria per il coordinamento generale e d’immagine di Fabrizio Somma, Segretario Generale dell’UPT, sarà visitabile fino al 20 ottobre e mette in evidenza le opere più importanti degli umanisti che tra il XIII e il XVII secolo vissero e operarono a Capodistria: Beato Monaldo († ca. 1280) – francescano giurista, teologo e filosofo; Pier Paolo Vergerio il Vecchio (1370–1444) – uno dei primi e più influenti umanisti del primo Rinascimento; Andrea Divo (1490–1559) – umanista, filologo classico e traduttore; Pier Paolo Vergerio il Giovane (1498–1565) – inizialmente avvocato e diplomatico al servizio degli Asburgo e della corte papale e in seguito vescovo di Capodistria fino a quando entrò in contatto con le idee della Riforma, divenne uno dei più eminenti protestanti italiani; Santorio Santorio (1561–1636) – medico di Capodistria, pioniere della medicina sperimentale e tra i primi a introdurre misurazioni precise dei processi fisiologici.

“Le loro opere” – spiega Edvino Jerian. Presidente dell’Università Popolare di Trieste – “testimoniano come Capodistria fosse, in quell’epoca, una piccola repubblica del sapere – l’Atene dell’Istria – capace di connettere l’area adriatica con il più vasto mondo intellettuale europeo”.

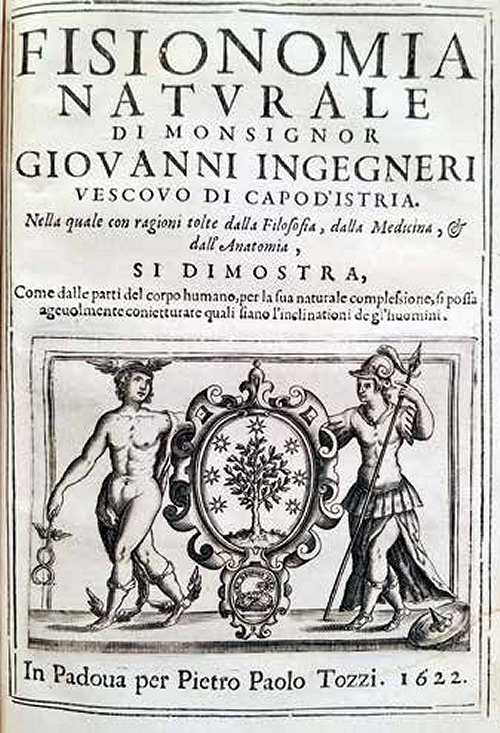

Ma fu Giovanni Ingegneri (1522/23–1600) – una delle figure centrali del tardo Rinascimento a Capodistria (nato a Venezia, studiò all’Università di Padova, dove divenne giurista e in seguito anche professore, nominato vescovo di Capodistria, il 3 dicembre 1576, incarico che mantenne fino alla morte nel 1600) – l’artefice del ponte tra Capodistria e Napoli grazie all’associazione delle sue opere con quelle di Giambattista della Porta (1535–1615), illustre naturalista e filosofo napoletano. La sua Della fisionomia dell’huomo – una delle opere chiave della tradizione umanistica capodistriana, ma anche una testimonianza del legame tra Capodistria e Napoli nel più ampio contesto dell’Europa della prima età moderna – si basava su osservazioni raccolte anche nelle carceri di Napoli, dove disegnava i volti di criminali e condannati a morte. Diversamente da Della Porta, che affrontava la fisiognomica in un’ottica ampia e quasi enciclopedica di ricerca naturalistica.

“Da un lato un giurista e vescovo veneziano che cercava un uso morale e giuridico della scienza” – sottolinea Fabrizio Somma – “dall’altro un naturalista napoletano che costruiva un sapere enciclopedico sulla natura. Entrambi contribuirono al dibattito europeo sui confini tra scienza e fede, prova e pregiudizio, che animò il pensiero tra XVI e XVII secolo”.

La biblioteca del conte Francesco Grisoni (1772–1844)

Francesco Grisoni (1772–1844) proveniva da una delle più illustri famiglie nobiliari di Capodistria, che tra il XVIII e il XIX secolo segnarono profondamente la vita culturale, economica e sociale della città. La biblioteca Grisoni è un autentico scrigno della storia culturale europea, in cui si riflette il legame tra Capodistria e Napoli. Essa custodiva tanto i classici dell’umanesimo quanto i trattati moderni di storia, diritto e politica. In questo modo Capodistria, attraverso il suo patriziato, si inserì nello spazio intellettuale che andava oltre i confini istriani e raggiungeva il cuore stesso dei dibattiti europei sul potere, sulla fede e sulla società. Oggi questa biblioteca, con i suoi manoscritti, libri a stampa ed edizioni rare, costituisce una delle più preziose testimonianze del ruolo culturale di Capodistria nel XVIII e XIX secolo, nonché un ponte inestimabile verso la storia napoletana.

Il pane a Capodistria e a Napoli – simbolo di giustizia e di pace

La mostra comprende anche una sezione dedicata al pane e al grano, che per secoli in entrambe le città non furono soltanto alla base della vita quotidiana, ma anche del sistema sociale, della legittimità politica e della giustizia. Tanto a Capodistria quanto a Napoli, il pane supera la funzione di alimento primario. È divenuto simbolo di giustizia, solidarietà e legittimità politica – nutrimento che significava vita, ma al tempo stesso anche ordine e pace.