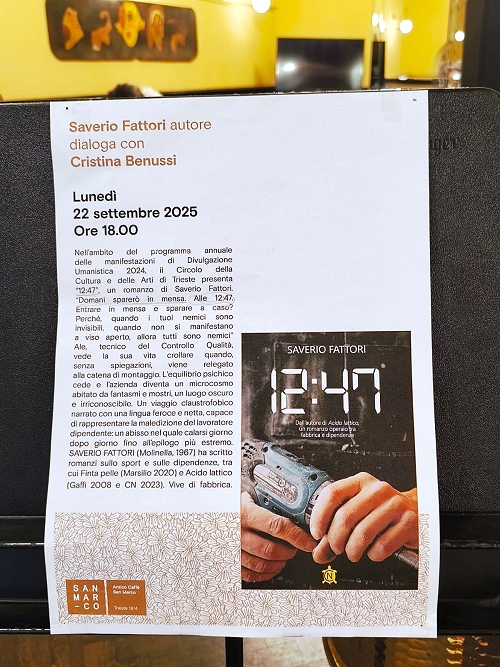

Con “12:47. Strage in fabbrica ”, edito la prima volta con questo titolo e con un finale e trama diversa nel 2012, Saverio Fattori ha fatto un bellissimo salto in avanti coinvolgente sia nella trama che nel finale di “12:47” edito per i tomi della “CN Editore” quest’anno, consegnandoci un romanzo duro e necessario. La voce di Ale, tecnico dequalificato e spedito alla catena di montaggio, diventa il grido di un’intera classe di lavoratori, anche se apparentemente anche nel libro e nel “dialogo tra l’Autore e la Benussi” non sembra che questi operai, anche specializzati ridotti a un ingranaggio senza volto, possano ancora saper gridare o volerlo fare. La fabbrica è descritta come un organismo spietato, che consuma corpi e identità fino a spingere il protagonista ad un progetto disperato: un gesto di violenza estrema alle 12:47, ora simbolica del crollo individuale e collettivo di un mondo operaio che forse non esiste più come il concetto di urlare per chiedere giuste rivendicazioni: a quell’ora gli operai tornavano al lavoro dopo il pasto alla mensa mentre i superiori andavano a pranzo.

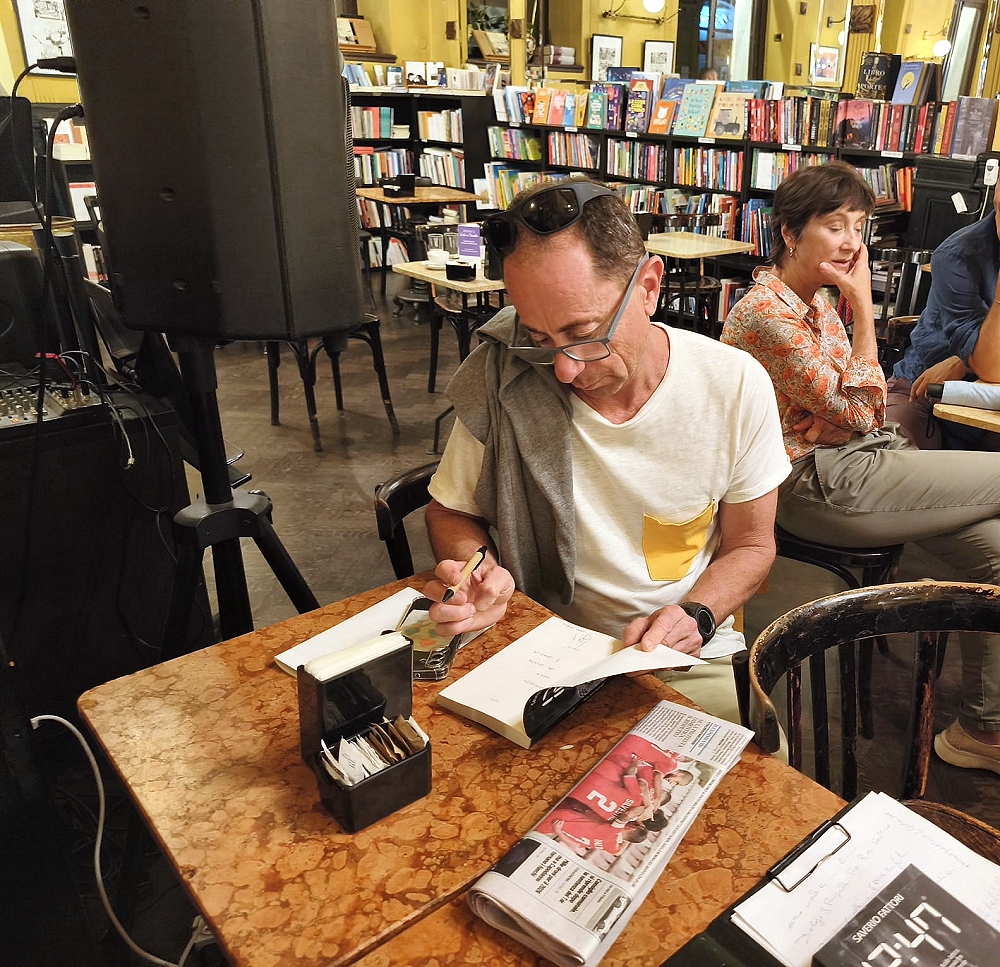

E Cristina Benussi, già Preside della Facoltà di Lettere e Filosofia e Direttrice del Dipartimento di Lingue e Letteratura Straniera dell’Università di Trieste, col suo acume intellettuale privo di remore o preconcetti di sorta, ha offerto e dato al pubblico quel tocco di chiarezza in più di una semplice presentazione ed anche al dialogo stretto e più che interessante con l’autore e con la sua capacità intrinseca di sintesi, ha individuato e offerto un quadro completo ed esaustivo del libro, riportiamo:“… Il romanzo di Saverio Fattori, scritto nel segno dell’iperbole, sviluppa una tematica nata insieme alla nascita della civiltà industriale, che ha stravolto i valori tradizionali ponendo come obiettivo ultimo dell’azione umana la produzione di potere e ricchezza. Rispetto ad altri romanzi sull’argomento, “12:47” tende a fare del luogo di lavoro l’allegoria di un’intera società. Di qui il punto di vista che, incentrato su una logica ferrea come è, nulla concede alla possibilità di uscita da una condizione che non prevede un’altra possibilità di scelta.”

Un fil rouge tra il fumo delle fabbriche ottocentesche alla digitalizzazione dove nulla appare cambiato o forse tutto

Lo scambio di domande, risposte, di vissuto operaio dell’autore, di aneddoti letterari della Benussi ha reso l’incontro di questa sera ancora più intrigante e gustoso al pensiero dei presenti. Un dialogo che se fosse stato trascritto potrebbe essere un ottimo libro tra storia delle rivoluzioni industriali, autobiografia, storia della letteratura, condizione lavorativa e mentale degli stessi lavoratori.

Ritornando al volume di Fattori, sottolineiamo lo stile angoscioso e asciutto ma anche fisico che non lascia spazio né vie di fuga in illusioni né a emancipazioni. È un libro che potrebbe “pesare” sul lettore, ma offre, con estrema originalità e attendibilità la condizione dell’operaio ai giorni nostri che è anche alienazione? Certamente, ma quello che forse pesa di più a questo ormai atipico protagonista nel mondo degli operai, e una dignità rubatagli che lo porta al suo gesto finale. La letteratura ritorna qui a farsi testimonianza e scomoda denuncia, capace di trasformare la rabbia in parola; del resto Fattori fa parte di quella “letteratura di fabbrica, aziendale” ispirata alla tradizione della narrativa sociale e realistica.

L’operaio diviene simbolo e trauma nel romanzo contemporaneo

Il romanzo di Saverio Fattori si inserisce in una linea di continuità con la narrativa operaia italiana: da Ottiero Ottieri che scrisse sul personale della Olivetti dal 1952 al 1965 e con il suo “Memoriale”, primo contributo alla letteratura industriale, a Volponi, passando per Beppe Fiore con il suo “Nessuno è indispensabile”, rinnovandola con un registro estremamente contemporaneo e disilluso, disincantato. L’alienazione industriale non è più raccontata attraverso la intromissione dell’intellettuale esterno, ma impersonata direttamente nella voce di chi vive il trauma della dequalificazione, demansionamento e della marginalità.

Un grido disperato del mondo operaio o di un uomo solo?

Nell’assenza di vie d’uscita e nel rifiuto di qualsiasi consolazione risiede la forza destabilizzante del libro. Mentre – se nei i romanzi industriali del Novecento si cercavano ancora spazi di resistenza collettiva – Fattori offre un soggetto appiattito, schiacciato, obbligato a osservare la sua violenza stragistica come unica via di consenso e suo gradimento. In questa irrequietezza assoluta vi risiede la sostanzialità e l’attualità del libro. “12:47” che è allo stesso tempo la testimonianza del presente e la riflessione cruciale e conclusiva sul destino del lavoro nell’epoca post-fordista che si diversifica per un drastica correzione dei metodi di produzione, dei modelli di organizzazione del lavoro e dei contenuti del lavoro stesso, mentre l’operaio è più accorto ora a come si veste che a come vive, viene gestito nella sua azienda.

Il romanzo ha una narrazione in prima persona, claustrofobica e monologante, che trasmette al lettore la ripetitività del gesto meccanico e la tensione psichica crescente. L’ora del titolo, 12:47, non è soltanto un riferimento narrativo ma un simbolo di coagulazione: è l’attimo in cui esplode il conflitto fra individuo e sistema produttivo, fra dignità e annientamento.

Ricordiamo anche tra gli altri altri ottimi libri di Saverio Fattori, “Senza Pelle” del 2020, “L’errore più geniale” del 2018 e soprattutto “Acido Lattico” del 2008 che si addentra nell’ambiente sportivo tra doping e il mistero di un suicidio portando alla luce il lato oscuro dello sport agonistico, essendo stato anche lui un atleta.