Sono stati tra i primi a usare i buchi neri come banco di prova per teorie innovative sulla relatività generale, la gravità quantistica e la teoria delle stringhe. Tre approcci diversi, un obiettivo comune: comprendere la gravità e la struttura profonda dello spazio-tempo. Con le loro ricerche, hanno trasformato oggetti a lungo considerati astratti e inaccessibili in alcuni degli strumenti più potenti per sondare i segreti dell’universo.

In riconoscimento di questi contributi, il Centro Internazionale di Fisica Teorica Abdus Salam (ICTP) assegna la Medaglia Dirac 2025 a quattro fisici teorici che hanno ridefinito la nostra comprensione della gravità:

- Gary Gibbons, Università di Cambridge (Regno Unito)

- Gary Horowitz, Università della California, Santa Barbara (Stati Uniti)

- Roy Kerr, Università di Canterbury (Nuova Zelanda)

- Robert Wald, Università di Chicago (Stati Uniti)

Il premio riconosce “i loro contributi fondamentali che hanno influenzato in modo significativo lo studio della relatività generale attraverso molte generazioni. L’insieme del loro lavoro ha gettato le basi concettuali e tecniche della nostra comprensione della gravità, sia a livello classico che quantistico”.

Le ricerche dei vincitori della medaglia Dirac 2025 forniscono un’ampia prospettiva sulla gravità, che continua ad influenzare gli sforzi attuali per comprendere la più debole tra tutte le interazioni fondamentali e formularne una descrizione quantistica.

Le ricerche dei premiati affrontano un ampio spettro di argomenti e sono accomunate dal loro interesse per i buchi neri. Nonostante siano stati a lungo considerati solo una strana ipotesi teorica, oggi sappiamo che questi oggetti – caratterizzati da una forza gravitazionale così intensa che nemmeno la luce riesce a sfuggirvi – popolano numerosi l’universo. I buchi neri sono al contempo un esempio di come esplorazioni puramente teoriche possano talvolta portare a intuizioni straordinarie sul mondo fisico, anche in assenza di una guida significativa da parte dell’osservazione diretta. I contributi matematici dei vincitori della medagli Dirac di quest’anno alla relatività generale sono alla base di numerose osservazioni in astrofisica, fisica dei buchi neri e delle onde gravitazionali. Allo stesso tempo, hanno fornito le basi per ulteriori esplorazioni degli aspetti quantistici dei buchi neri.

“Mi congratulo vivamente con i vincitori della Medaglia Dirac 2025, il cui lavoro innovativo abbraccia una vasto spettro di argomenti nell’ambito della gravità classica e quantistica, e ha influenzato molte generazioni di fisici, me compreso”, ha affermato il direttore dell’ICTP Atish Dabholkar, ed ha aggiunto: “La medaglia Dirac di quest’anno rappresenta un tributo alla forza delle nostre teorie e alla ricchezza delle strutture matematiche sottostanti, che ci consentono di avventurarci con una certa sicurezza in territori inesplorati mentre cerchiamo di scoprire le leggi della natura”.

I risultati scientifici dei quattro vincitori sono riassunti di seguito:

Gary Gibbons

Gary Gibbons ha dato contributi fondamentali alla relatività generale, alla gravità quantistica e alla fisica matematica. Uno dei suoi contributi chiave, ottenuto in collaborazione con Stephen Hawking, è stato lo sviluppo della formulazione euclidea dell’integrale sui cammini nell’ambito della gravità quantistica. Questo approccio, basato su un’approssimazione semiclassica dell’integrale di cammino sulle geometrie, ha portato a molte intuizioni fondamentali e rimane uno strumento indispensabile. Ad esempio, ha portato allo studio degli istantoni gravitazionali e ha fatto progredire in modo significativo la nostra comprensione delle proprietà termodinamiche dei buchi neri e degli orizzonti cosmologici. Un risultato tecnico di questo lavoro è stata l’introduzione del termine di bordo di Gibbons-Hawking-York, essenziale per avere un principio variazionale ben definito per l’azione di Einstein-Hilbert su varietà con bordo. Il suo lavoro fondamentale sui buchi neri di dimensione superiore e sulle soluzioni supersimmetriche ha gettato le basi per sviluppi nella teoria delle stringhe e nell’olografia.

Gary Horowitz

Gary Horowitz ha contribuito a rendere la teoria delle stringhe un quadro teorico per descrivere la geometria dello spazio-tempo. La sua collaborazione del 1984 con Candelas, Strominger e Witten sulle compattificazioni di Calabi-Yau ha costituito un contributo fondamentale ed ha fornito la prima strada percorribile per passare dalla teoria delle superstringhe a dieci dimensioni alla fisica a quattro dimensioni con supersimmetria 𝑁=1. Grazie a questa scoperta, la teoria delle stringhe ha iniziato a interagire pienamente con la geometria e la gravità. La collaborazione di Horowitz con Strominger sulle black branes ha stabilito l’interpretazione gravitazionale delle D-brane, aprendo la strada alla corrispondenza AdS/CFT. Successivamente, le sue collaborazioni con Hartnoll e Herzog hanno prodotto modelli olografici di superconduttività, contribuendo a stabilire la “corrispondenza AdS/CMT” come un’area di ricerca attiva.

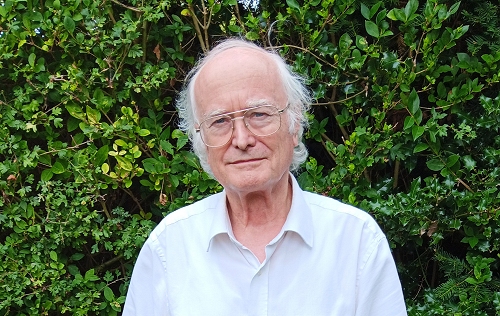

Roy Kerr

La scoperta di Roy Kerr della soluzione esatta delle equazioni di Einstein che descrivono un buco nero rotante è uno dei più grandi contributi in relatività generale. La metrica di Kerr, introdotta nel 1963, ha generalizzato la soluzione di Schwarzschild al caso fisicamente rilevante dei buchi neri rotanti. Da allora è diventata una pietra miliare sia della teoria gravitazionale che dell’astrofisica moderna. La soluzione di Kerr ha avuto un’influenza profonda e duratura sia sugli aspetti classici che quantistici della gravità. Ha rivelato una serie di nuovi fenomeni come il trascinamento del sistema di riferimento, le ergoregioni e la superradianza, che sarebbero diventati essenziali per gli sviluppi futuri, sia in ambito teorico che nelle osservazioni. Questa metrica è alla base della nostra attuale comprensione dei buchi neri nello spazio e costituisce la base per l’interpretazione delle coalescenze di buchi neri osservate dalla collaborazione LIGO/Virgo/KAGRA e delle immagini prodotte dall’Event Horizon Telescope. Inoltre, questa soluzione ha informato decenni di lavoro sull’unicità, la stabilità e persino la termodinamica dei buchi neri. Ad esempio, la soluzione di Kerr ha svolto un ruolo chiave nella scoperta delle quattro leggi della meccanica dei buchi neri da parte di Bardeen, Carter e Hawking.

Robert Wald

Robert Wald ha dato alla struttura formale della teoria gravitazionale una serie di contributi fondamentali, caratterizzati dal loro rigore matematico e dalla loro importanza fisica. Uno dei suoi risultati più significativi è una condizione sull’entropia di un buco nero nelle teorie generali della gravità invarianti per diffeomorfismi. Sviluppato ulteriormente con il suo studente Iyer, questo formalismo esprime l’entropia di un buco nero come una carica di Noether associata all’invarianza per diffeomorfismi. Oltre ad essere fondamentale alla nostra attuale comprensione della termodinamica dei buchi neri, ha anche gettato le basi per l’estensione dell’entropia di entanglement olografico alle teorie gravitazionali generali e alle sue applicazioni. Altri suoi contributi alla relatività generale classica includono il suo lavoro sulla stabilità dei buchi neri, i teoremi sull’energia e la censura cosmica. La sua formulazione della teoria quantistica dei campi nello spazio-tempo curvo fornisce un quadro concettuale e tecnico per comprendere fenomeni come la radiazione di Hawking, l’effetto Unruh e la rinormalizzazione dei tensori di energia-impulso in contesti curvi.

La medaglia Dirac dell’ICTP viene assegnata ogni anno a scienziati che hanno dato un contributo particolarmente significativo alla fisica teorica. Viene conferita in onore di P.A.M. Dirac, uno dei più grandi fisici del XX secolo e fedele amico dell’ICTP, nel giorno della sua nascita, l’8 agosto. Un comitato internazionale composto da illustri scienziati sceglie i vincitori selezionandoli tra i candidati nominati. I membri del comitato di selezione di quest’anno, presieduto da Atish Dabholkar, direttore dell’ICTP, sono: Alessandra Buonanno, Michael Green, David Gross, Juan Maldacena, Giorgio Parisi e Subir Sachdev. La cerimonia di premiazione si svolgerà nel 2026.

Centro internazionale di fisica teorica Abdus Salam (ICTP)

Il Centro internazionale di fisica teorica Abdus Salam (ICTP) ha la triplice missione di condurre ricerca fondamentale ai più alti livelli, promuovere un impegno attivo nei confronti di scienziate e scienziati di tutto il mondo e far progredire la cooperazione internazionale attraverso la scienza. Fondato nel 1964 dal Premio Nobel Abdus Salam e dal fisico italiano Paolo Budinich, l’ICTP è forza trainante negli sforzi globali per far progredire la ricerca avanzata e la conoscenza scientifica nel Sud globale.